~ 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします ~

第132号 平成28年5月 発行

「個人再生」 ~ 住宅を手放したくない方、破産ができない(したくない)方の法的債務整理

A COLUMN ~記事~

笑点」50周年に思う

50周年を迎えた長寿お笑い番組「笑点」が、最近何かと話題になっていますね。桂歌丸の勇退、司会者の交代、新メンバーの加入と、50周年を迎えて笑点が新しく変化しているといったニュースがネット上でも飛び交っています。でも、当職が思うに、笑点がすごいのは、メンバーや司会が入れ替わろうが、逆に何も変化しないところだと思うのです。

当職が幼少の頃、かすかに覚えているのが、三波伸介の司会。そして、最も印象に残っているのは、三遊亭円楽(先代)のころ。その後、司会は歌丸、春風亭昇太と変遷するのですが、日曜の夕方に、時にブラックユーモアを交えて、メンバーと司会が絶妙な掛け合いを見せるその空気感は、何も変わっていないように思うのです。他のお笑い番組やバラエティ番組のように、予想に反した驚きの場面や、爆笑するような場面はほとんどないのだけれども、必ずクスッと笑わせてくれます。

時代劇「水戸黄門」などにも共通すると思うのですが、長く愛される番組に関しては、いい意味でのマンネリ感が漂っているように思います。奇をてらった大げさな演出もいいかもしれませんが、毎回期待を裏切らない安定感には、結局かなわないのかもしれません。

無理矢理こじつけるようですが、我々司法書士の仕事も、求められるのは安定感です。裁判の仕事も時にしますが、大どんでん返しの逆転裁判などはまずお目にかかることはありません(大きな事件を扱う弁護士さんの仕事だともう少しドラマティックなこともあるのかもしれませんが…)。また、当事務所の主力業務である「登記」に関しては、当たり前のことを当たり前に遂行することを求められる仕事です。

当事務所は、今年を「変革の年」と位置づけ、仕事のやり方を大きく変えていこうと考えています。ただ、やり方は変えても、お客様に提供するサービスに関しては、変えるつもりはありません。今までも、これからも、「マンネリ」な安定したサービスを提供していきたいと考えています。

EXPLANATION ~解説~

「個人再生」 ~ 住宅を手放したくない方、破産ができない(したくない)方の法的債務整理

当事務所が取り扱う「債務整理」手続の中に、裁判所に申立をして許可を得ることにより借金を圧縮する個人再生という手続があります。個人再生の最大の特徴は住宅ローン特則によって住宅を手元に残したまま手続が可能なことです。本号ではその個人再生手続について解説したいと思います。

①「個人再生」とは?

個人再生とは、債務(借金)総額を原則5分の1に圧縮し、3年間(特別の事情があるときは5年間)で返済する債務整理手続です。裁判所に申立てをし、借金を圧縮します。また、自己破産とは違い、自分の財産を手放す必要もありません。車(ローンの残っているものは原則不可)や家(ローンの残っているものでも可※)、預貯金など全ての財産を手元に残せます。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方に適した債務整理手続きであると言えます。個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。

※ 住宅資金特別条項 再生計画の中にこの条項を定めて申し立てることにより、住宅ローンが残っていてもローンを通常どおりに返済していきながら、住宅ローン以外の借金を圧縮して返済していくことが可能となります

② 個人再生の要件

個人再生手続を利用するにあたっては、以下のような一定の要件を満たす必要があります。

① 借金の総額が5000万円以下であること(住宅ローン等担保付きの債務を除く)

② 一定の収入の見込みがあること

③ 3年間(原則)にわたって減額した金額を返済し続けること

また、債権者の過半数が反対しないこと(小規模個人再生の場合)等、借主にとってのメリットが大きい代わりに、個人再生を利用するにあたって満たさなければならない要件が多数あります。

③ 債務圧縮の限界

民事再生の申立により、全ての借金が5分の1になるというわけではありません。債務の額の多少によって債務の圧縮の程度は異なります。

・ 借金が100万円未満のとき → 免除されない

・ 借金が100万円以上、500万円未満のとき → 100万円は免除されない

・ 借金が500万円以上、1500万円未満のとき → 5分の1は免除されない

・ 借金が1500万円以上、3000万円以下のとき → 300万円は免除されない

・ 借金が3000万円を超え、5000万円以下のとき → 10分の1は免除されない

※ さらに、「弁済総額が破産手続の場合の配当額を下回らない」(所有する財産の額より多い額を弁済しなければならない)という要件もあります(清算価値保証原則)。

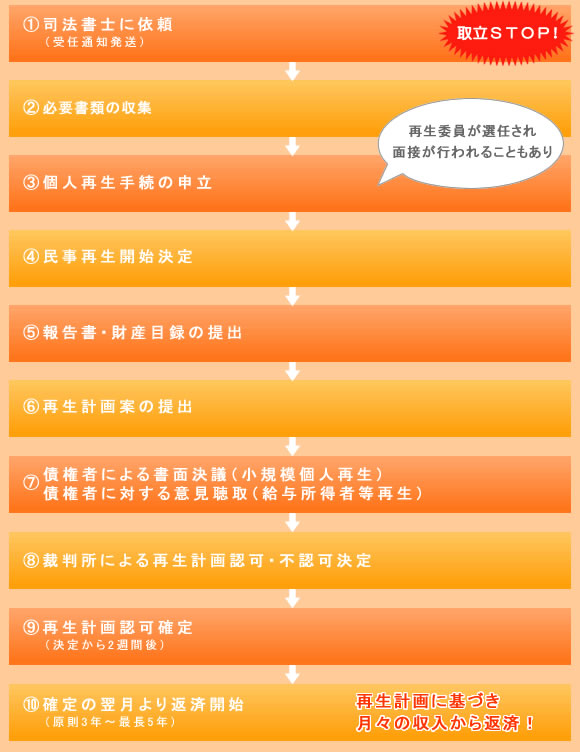

④ 個人再生手続の流れ